Первая часть письма - личная, в ней пара анекдотов.

Вторая — условно полезная и длинная (она про инструмент для заметок, которым я пользуюсь, о нем же — открывающая иллюстрация). Вы предупреждены!

Предуведомление

Тут красивые болотца (fens), и каналы, и лесочки, и поля, и мостовые, по болотцам плавают, по полям шлепают лебеди цвета ряженки. Это здорово.

Лебеди есть, а друзей, которым я годами затирал за книжки и тексты, которые я только что прочитал, нет. То есть, я потерял доступ к нужной мне циркуляции мнений, шуток и тупизны, которая идет, когда вы стоите с сигаретой, мороженкой, пивом, ну или просто — лицом к лицу. Привычка читать (не по теме исследования) осталась, желание делиться — тоже.

Поэтому планирую в эту субботу отправить короткое письмо с ссылками и комментариями — если вам будет интересно, дайте знать; может, пришлю еще.

«Как у меня дела» (личная часть)

(1) Могила

В среду был на могиле Витгенштейна. Отвел меня туда Саша Гайсин, заканчивающий на факультете Divinity диссертацию по Шеллингу, ура ему.

А вот — могила: плита в земле, на ней скупо — годы жизни, блеклый букетик.

Соседние надгробия высятся, на них часто указано, fellow какого колледжа был уважаемый, ныне упакованный в землю. Кому из уважаемых довелось быть в браке — у таких приписка на той же (!) плите в духе здесь лежит Y, любовь/радость/спутница X (нужное подчеркнуть), и неизвестно, в каком колледже была, чем жила Y кроме пристегнутости к своему X. Видеть, как женщины становятся сносками на могильных плитах — странно; сразу хочется говорить спасибо Александре Коллонтай и всем, кто гнул и гнёт культуру в сторону равнопредставленности.

У изголовья плиты Витгенштейна — лампадка, к ней прислонена крошечная лестница. Друзья предположили, что лестница — для гномиков, которые забираются по ней, чтобы поджечь огонь. Версия классная, я стал представлять гномьи династии — одни длят огонёк у Витгенштейна, другие без устали прибираются на могиле К. С. Люьиса (он тоже умер тут). Но, вероятно, дело не в гномах, а в «Логико-философском трактате». Слово философине Софье Данько:

Для понимания подхода Витгенштейна необходимо осознать две <…> характеристики его метода: (1) радикальность его утверждений и (2) парадоксальность этих же утверждений. Эти особенности метода выразились, например, в озадачивающем указании Витгенштейна на бессмысленность тезисов самого Трактата, понимание которых одновременно предполагает «уяснение их бессмысленности»: читатель должен отбросить эти утверждения, «подобно лестнице, предварительно забравшись по ней наверх»1.

Счастье, что по теоретической лестнице можно забираться и гномам, и женам, и мертвым белым мужчинам, — правда, последних запоминают чаще. Прошел месяц в Кембридже, и мне всё еще комфортней таращиться на дома и могилы, где были те самые (Вулф, Набоков, Витгенштейн и тд), чем общаться с теми, кто здесь есть и, вероятно, станут теми самыми в своих областях знания. Ну, вот так.

(2) Пикет

Если мы с вами давно знакомы, то вы знаете, мне очень дорог Чайна Мьевиль и его безумная, неостановимая фантазия. Я часами могу говорить про романы «Город и город» или «Шрам», и вам это надоест; меня завораживает, как он конструирует текст (и как его марксистское качает, разгоняет кровь по тексту). Но, пока я жил в пунктире Москва--Екатеринбург, все фрагменты британскости в его текстах (вроде «акцент его был бесклассовый, но слышались нотки Эссекса») были просто элементами декора; ну вот, да, что-то на английском, а вот сюжет дальше несется, ух, как здорово, скорее вперёд, там борьба, страсть, ааааа!

Теперь я чужак, чья траектория чтения случайно совпала со средой, в которой производились эти тексты, и часть безделушек становятся ключами (которыми они и были внутри этого пространства культуры), а часть просто сцепляется с реальностью, данной мне в ощущениях, и это странно.

Конкретно — «Кракен». Это роман 2010 года, в котором Мьевиль препарирует жанр «городского фентези», расшивая его на трепыхающиеся кусочки и собирая вновь. На русском он вышел в 2020 году в достойном переводе Сергея Карпова; я прочитал сейчас в оригинале — хотел наесться странными, барочными, лишними словами, которыми Мьевиль бросается так же щедро, как придумками.

Скажу лишь об одной сцене. Нет Мьевилля без классовой борьбы; чем фантастичней мир, тем борьба яростней и безысходней. Один из важных сюжетов «Кракена» — забастовка фамильяров. Если фамильяр звучит не очень знакомо, это нормально! Грубо говоря, фамильяры — не-человеки в услужении у магов и волшебников. Кот у деревенской ведьмы — вполне фамильяр. Как и говорящая белка или просто странный комочек перьев, — главное, что эти существа делают за волшебников грязную работу и, как правило, делают бескорыстно. Мьевиль взламывает эту конструкцию, потому что труд всегда труд: фамильяры поняли, что каждая/каждый/каждое из них работает за гроши, жизнь в Лондоне дорожает, а волшебники не индексируют зарплату. Поэтому…

IN FRONT OF THE BRITISH LIBRARY, IN THE GREAT FORECOURT, A little crowd was gathered. Students and other researchers, laptops clutched, in trendy severe spectacles and woolly scarves. They were gaping and laughing. What they stared at was a little group of cats, walking in a complicated quadrille, languidly purposeful. Four were black, one tortoise-shell. They circled and circled. They were not scattering nor squabbling. They described their routes in dignified fashion. Far enough away to be safe but still startlingly close were three pigeons. They strutted in their own circle. The paths of the two groups of animals almost overlapped2.

Дальше по тексту студентка говорит другой «люблю кошечек», а главный герой постепенно въезжает — перед ним пикет, это забастовка фамильяров.

Я прочитал это, захохотал, покрутил головой, а утром пошел в библиотеку.

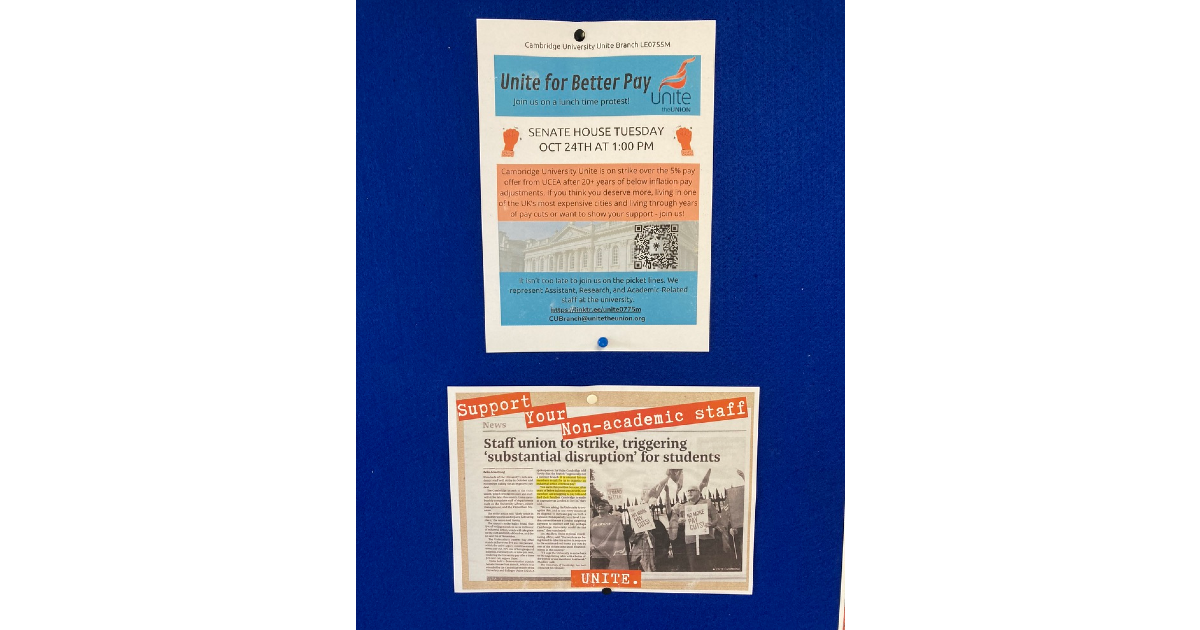

Перед Университетской библиотекой, на ступенях, собралась небольшая толпа. Студенты и другие исследователи, лэптопы прижаты к груди, модные оправы и шерстяные шарфы. Они не смеялись и не хватали ртом воздух, потому что перед ними в красных жилетах стояли сотрудники Университетской библиотеки, одна сотрудница держала красный стяг. Они раздавали листовки и просили сегодня и завтра — работать не здесь, потому что аждая/каждый из них работает за гроши, жизнь в Кембридже дорожает, а руководители не индексируют зарплату.

Я моргнул, ошалел, «да, конечно»; меня поблагодарили, что я проявил солидарность, и я почувствовал, что я своим простым не-действием вообще-то проявил солидарность; дошел до факультета и на доске объявлений увидел призывы к забастовке. Вот так. В Екатеринбурге бы просто мотнул головой и порадовался выдумке Мьевиля; тут — я увидел, с чем она спаяна на деле. Вау.

Roam (условно полезная часть)

Эта часть и дала название письму, потому что глагол roam, как гласит Оксфордский словарь английского языка, означает вот что:

Move about or travel aimlessly or unsystematically, especially over a wide area.

А инструмент Roam Research, которым я пользуюсь последние полгода, соединяет брож(д)ение с системностью карточек в архиве. Катя Порутчик прекрасно назвала его штукой, «которая делает связи как паук под кокаином».

Любому ученому (научному сотруднику, и т.д.) нужно ориентироваться в тех полях производства знания, в которых он/а резвится. Нужно одновременно видеть ландшафт, но и видеть прорехи в пейзаже, потому что в прореху можно залезть и, орудуя инструментами своей дисциплины, либо залатать, либо расширить. В любом случае, прореха — недосвязанность. Она может быть обусловлена скудостью источников (ага! значит, я буду их искать!), косяками в постановке существующих исследовательских вопросов (ага! эти феномены можно связать через вопрос, который смогу поставить я!). Но нужно видеть и пейзаж, и прореху. Чтобы увидеть недосвязанность, нужно увидеть переплетение связей.

А еще нужно удерживать это в памяти3 или в доступе. Поэтому ученые так много пишут. Пожалуйста, не обманывайтесь фразой «При жизни Витгенштейна была опубликована только одна его книга по философии» — она не значит «он только и делал, что болтал, одну лишь книжку набрякал, а вот, знаменитость».

Он писал, писал, писал, переписывал все годы, что были ему отпущены. Собственно, Zettel, которым я посвятил десятое письмо, — его попытка удержать накапливаемые мысли перед мысленным взглядом, выстроить связи:

Возможно, Roam бы ему понравился; потому что сам Витгенштейн вырезал из старых тетрадок свои заметки, наклеивал на листы в новых блокнотах, сополагая фрагменты записей рядом, сличая их и пытаясь понять, в каких они отношениях.

Roam не требует ни ножниц, ни клея, ни тетрадок. Требует терпения (о да!).

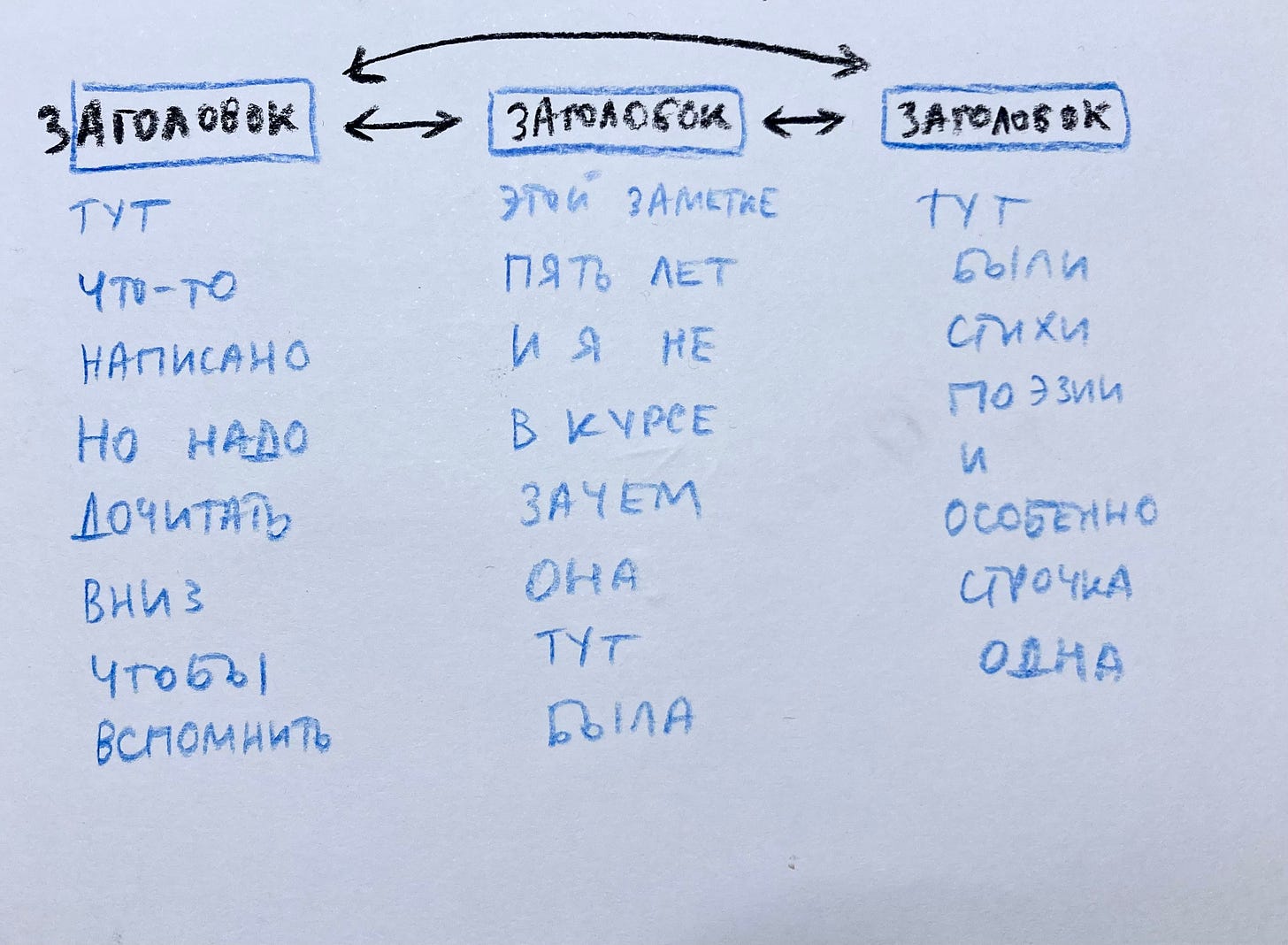

Если вы пользовались Notion или Evernote, то вы могли в какой-то момент натолкнуться на проблему: вот вы пишете конспект, страница постепенно ползет вниз, текст обретает длину и глубину. Вы можете сделать @упоминание страницы с конспектом, но, чтобы найти фрагмент текста, цитату или строчку с конкретной мыслью, — придется погрузиться в конспект целиком, а пока вы спускаетесь, огонечек мысли может потухнуть, и вы спуститесь в темноту:

Выше — гипотетическая система отношений между тремя заметками в Notion. Вы легко можете через упоминания связать заголовки, но этого недостаточно. Может быть, если последняя строка первого текста встретится с третьей строкой третьего текста, и вы увидите эту связь, то вас прошьет озарение!!!!!!

Но эта связь сейчас не видна, её нужно выкапывать из текста, который не влезает в экран; рабочая поверхность не вмещает, не позволяет производить эти связи.

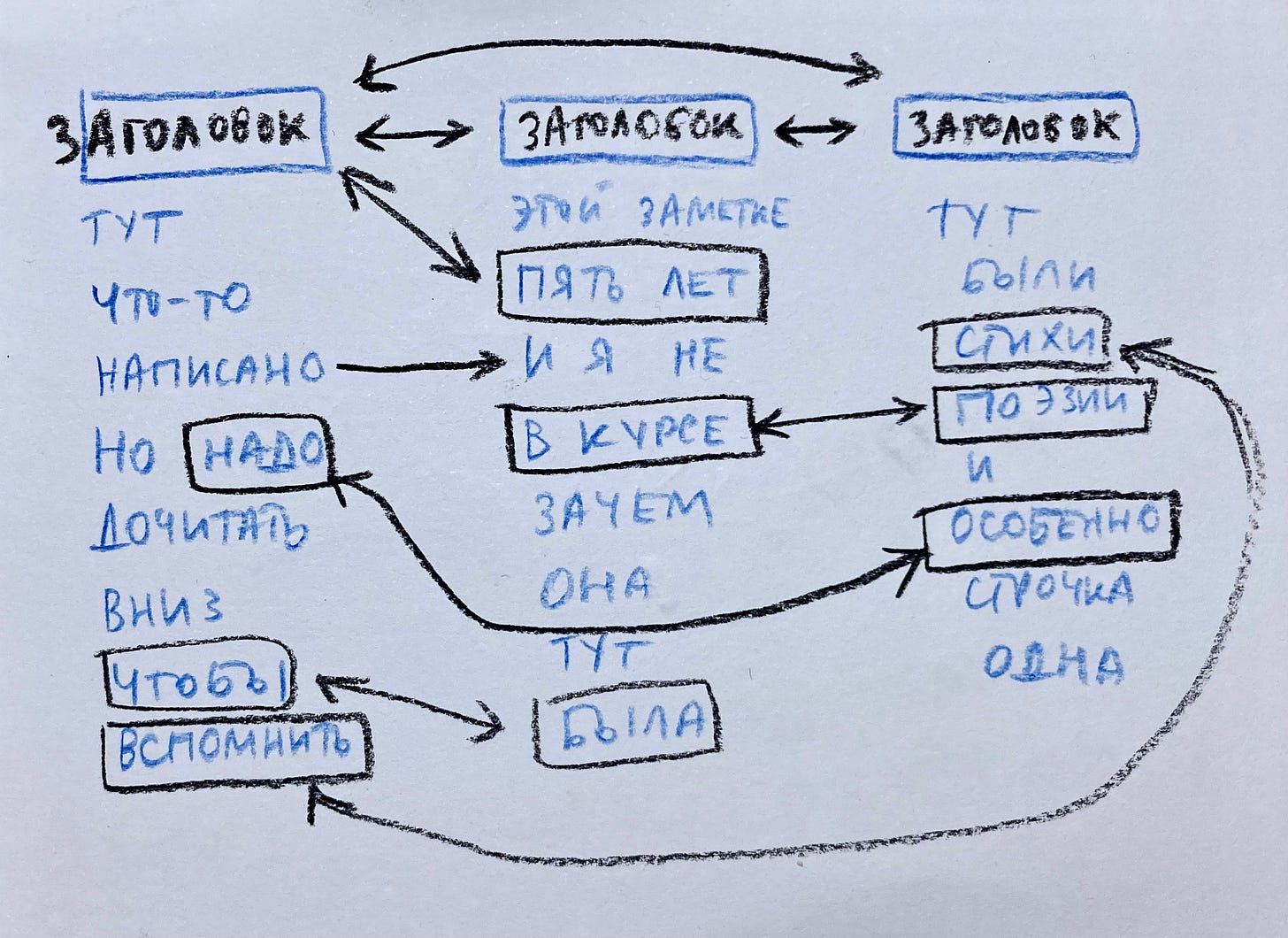

Roam элегантно решает эту проблему; в нем нет глубины. Единица смысла для этого инструмента — пункт. Каждое предложение — пункт. И связи между пунктами можно строить в обход номенклатуры заголовков/страниц. Типа так:

Основной тип связи в Roam — двусторонняя связь между пунктами. Но, конечно, ей дело не ограничивается; можно связывать всё со всем, и не по разу. Эта система будет работать, если вы будете регулярно скармливать ей тексты, которые вы ведете в удобной для себя манере; и если вы будете регулярно прогуливаться по выстраивающимся связям, перечитывая записи разных дней.

Покажу на примере моего Roam. Вот я беру один из пунктов — реплика уважаемого ученого, который по делу разносит мой доклад про КВН:

Вы видите тег #PhD, понятная вещь, тегами пользуются все. А еще вы видите словосочетание «Старый КВН» и рядом с ним 37. Это, конечно, не степень.

Это количество связей, которое я в конспектах пришпилил к этому понятию.

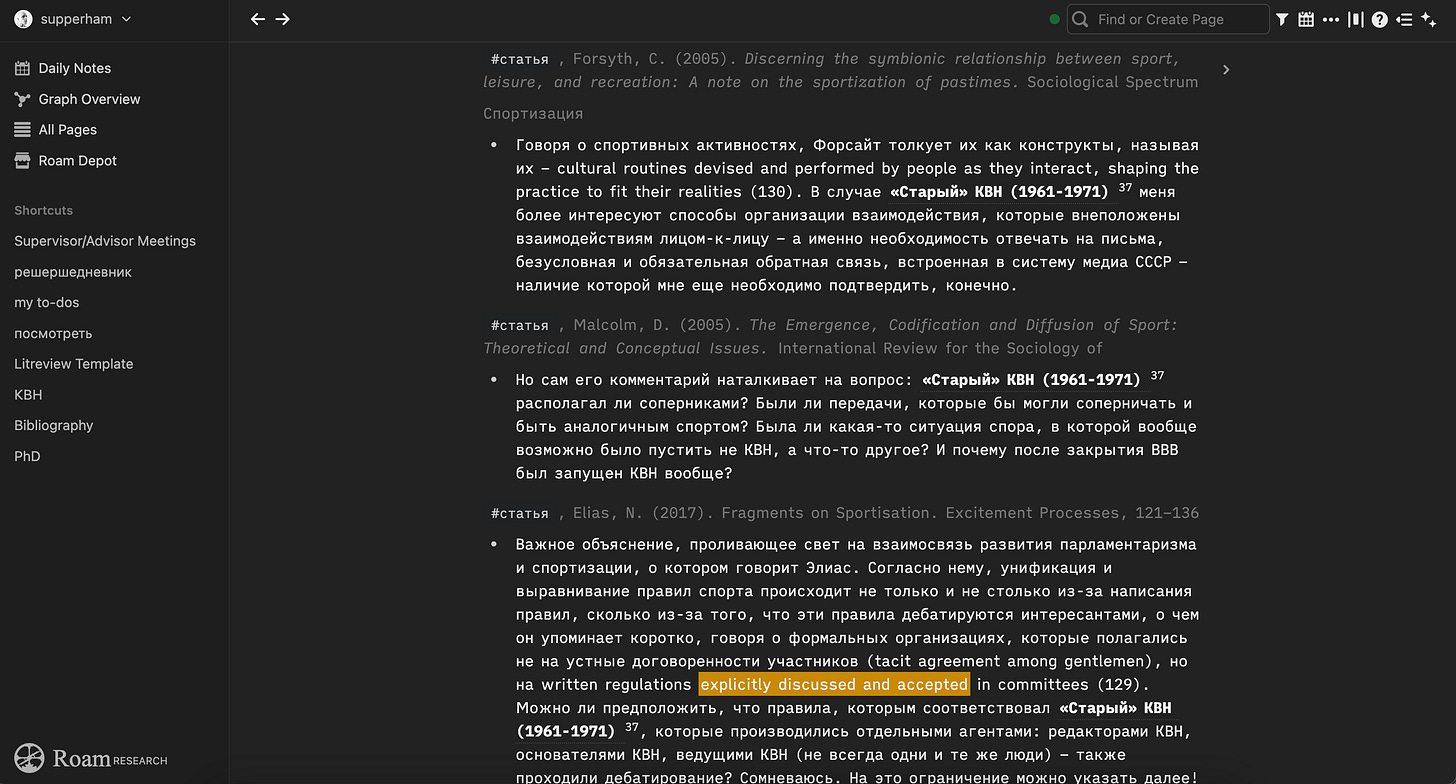

То есть, в какой-то момент я решил: нужно обособить категорию Старый КВН, чтобы отделить его от КВН имени Маслякова; всякий раз, когда я читал, писал или конспектировал что-то, и у меня вспыхивала мысль (о! это связано с КВН в шестидесятых!), я упоминал конкретно этот пункт. Связи выглядят так:

На скриншоте вы видите страницу, которая автоматически агрегирует все разы, когда я упомянул блок Старый КВН. Ну, и видите систему, которую я себе выстроил: есть типы документов (#статья), есть данные об авторах, и если я щелкну на какой-то из абзацев — то Roam откроет мне всю страницу конспекта сразу. То есть, я увижу контекст, внутри которого болтается сделанная заметка.

Ощущаю, что мне не очень хватает слов, чтобы объяснить, насколько непривычный это способ обращения с текстом. Во-первых, он нелинеен; он складывается из пунктов и подпунктов, каждый из которых может вступать в связи с каждым. В каком-то смысле, это приглашение создать собственную Википедию, в которой — если вы добросовестно и с удовольствием ее заполняете — вы сможете переходить по ссылкам и зависать на каждом пятом переходе.

Это элегантное и чуть безумное воплощение системы Zettelkasten, которой очень гордился криво нарисованный мной социолог Никлас Луман. Прилежно ведешь карточки каждый день, прочерчиваешь связи между ними, — и получаешь возможность говорить сам с собой, возвращаться в мысли, которые сформулировал месяцами ранее, и находить в них новые сюжеты.

Если вдруг вы поверили, что это может быть вам интересно, — отошлю вас к видео девушки, которая пишет PhD по истории перформанса (!). Она пользуется похожим инструментом и круто рассказывает о его преимуществах:

А я же — признаюсь, что линейный рассказ о нелинейном инструменте дался мне тяжело. Надеюсь, что он скорее вдохновил, чем запутал. Надеюсь…

Спасибо за внимание! Письмо получилось длинным, и я поздравляю тех, кто дошел до конца; надеюсь, это было небесполезно. Пусть остаток недели будет к вам благосклонен, головы и сердца не будут трескаться и болеть. Вы супер.

Данько С. (2019). Людвиг Витгенштейн: лестница «Логико-философского трактата». ПостНаука.

Mieville C. (2010). Chapter 24. Part 2, Universal Sleeper. Kraken. Macmillan Books.

Сравните эту сцену с фразой Эрнста Юнгера из книги «Сады и дороги»:

«Мы проходили дворы, где кошки водили безмолвные хороводы — пугающие и торжественные». Обожаю эту фразу.

Очень рекомендую заметку Фрейда: Фрейд З. (1925). Заметки о вечном блокноте.

Недавно залпом прочитала все письма за раз

Кайфанула

Приятное ощущение в голове после них, вдохновленное

Про Чайну Мьевиля было очень интересно! Не пробралась через Город и город в своё время, отложила как не моё, но теперь захотелось попробовать снова)

Хорошего дня и спасибо за письма

Очень-очень полезно! Редкий случай - пожалела, что нет иностранной карты, не заплатить за Roam. Но Обсидиан, про который рассказывает morganeua , оказался freeeee