#17. посткапитализм и листочки

первый недостижим, вторые — шелестят.

Привет! Это первое письмо после долгого перерыва. Оно из двух частей. Рассчитывал отправить его в двадцатых числах января, но расчет не оправдался. Следующие письма будут приходить, как условлено, — по четвергам.

Веселый деловитый челобречек на картинке спешит по своим буржуазным делам (предположительно, в какую-то контору, где он усядется перед печатной машинкой и будет выстукивать радостные телеграммы своим коллегам по поршневому производству или какой-то такой штучке из двадцатого века), и он не знает, что мир вокруг кажется не тем, каким является; он — жертва непосредственности Дьёрдя Лукача и человек, который не может представить….

(1) …Посткапитализм.

В этом нет вины челобречка, потому что представить такое сложно.

Есть расхожая фраза, приписываемая то критику Фредрику Джеймисону, то философу Славою Жижеку: «Легче вообразить конец света, чем конец капитализма». Еще эту фразу цитировал Марк Фишер в книжке «Капиталистический реализм», и теперь её порой приписывают и ему.

Фишер — с которым вы, возможно, знакомы, — был (неожиданно для себя) влиятельным культурным критиком. Он учился вместе с Стивом Гудмэном, придумавшим лейбл Hyperdub, слушал курсы талого киберлеща Ника Ланда1, слушал спецкурсы Славоя Жижека, обожал футбол и группу The Fall.

Фишер страстно и зло писал обо всем на свете, и в 2015 году казался мне лучшим другом, который просто не знает, что мы дружим. Еще у него была депрессия, которую он так и не смог превозмочь, и в январе 2017 года он покончил с собой.

Личное: в это время я работал на четвертой Уральской биеннале, погоды стояли трудные, у меня только умерла мама, и сомнительное комбо (сложный проект-сложный период-а еще и он тут блин) сложились в характерную сцену: я сидел в чебуречной и ел бизнес-ланч за 200 рублей, звучала на полной громкости какая-то из томных песен Чаки Хан, мигали постновогодние огоньки, отблескивавшие в моей порции пельменей, в телефоне мигал некролог Фишеру, и я всхлипывал, икал и сочился слезами в и без того разжиженный и пересоленный борщ.

В эти годы люди, занятые в современном искусстве, уже прочитали Фишера вдоль и поперек, легко и быстро его превозмогли; я же, как человек, категорически неспособный следовать за мыслью, например, Алена Бадью, оставался с Фишером, — с теми фрагментами, что от него остались.

Вот например, Капиталистический реализм. Он вышел на русском языке в 2010 году, меньше чем через год после оригинальной публикации (спасибо за это издательству «Ультра-культура 2.0»). Это был страстный памфлет о том, как неолиберальный мир проглотил современные университеты, и родился он из конкретного опыта: Фишер тогда читал разные курсы в Колледже допобразования (шараге) студентам, терпевшим положенные часы академнагрузки, чтобы поскорей вывалиться в месиво дрянных работ, и там и остаться. Марка, культурного критика и человека с философскими амбициями, бесили и безучастность студентов, и рамочная проблема системы образования, позволившей вьюнку менеджерства оплести ее и впрыснуть идею рыночной эффективности. Зарядившись злостью и унынием, прибавив к ним Жижека, Марк сложил доходчивую книжку о том, как капитализм замазывает свои дрянные черты, лепит из себя красивое-неотменимое, и конца этому нет.

В Британии — а потом и много где, от Греции до России, — она стала бестселлером и выбралась из огороженной площадки «критическое бухтение университетских на университеты и капитализм»; об этом писал его старый знакомец, архитектурный критик Оуэн Хезерли, пытаясь понять,

…как рассказать о работах Марка российскому читателю.

Да, «Капиталистический реализм» переведен на русский, но эта вещь куда проще всех остальных его трудов, куда менее причудлива, в ней гораздо меньше личного, чем в других, — по сути она доступна пониманию любого относительно грамотного человека из любой страны, где существует рыночная экономика. Задуманная как универсальная, она таковой и является, пусть автор и отталкивается от британского опыта2.

Семь лет спустя, в 2016 году, Фишер, — уже куда более известный, уважаемый, переживший крупную «отмену», инициированную британскими твиттер-левыми, — взялся читать в Голдсмитс курс «Посткапиталистическое желание». В нем он хотел поразбираться, как представить себе мир после капитализма, и понять, на что в этих мыслях можно опереться. Прочитал пять лекций, курс ушел на рождественские каникулы, 13 января Фишер повесился, и разборы закончились.

Вопросы повисли в воздухе, и Фишера постепенно стали пересобирать — из странного, многогранного, подчеркнуто, особенно британского критика стал складываться проницательный, злой, заряженный, универсальный, левый автор.

12 января 2024 года мы с моей коллегой Леной Сон отдали перевод этих лекций в издательство Ad Marginem, и, если вам захочется подумать о посткапитализме, сверяясь с русскоязычной версией размышлений, — будет книга в руку. Сейчас книга проходит правку (чертовски вдумчивую и дельную), и мы вместе с редакторкой Ольгой Гавриковой обвешиваем её полезными примечаниями и уточнениями. Когда выйдет, отправлю письмо с парой мыслей на тему, что еще следует читать именно про российский контекст, если рука тянется к Марку Фишеру. И немного порассуждаю о вещах, которые меня заботят: (1) кому в русскоязычном пространстве может пригодится посткапиталистическая мысль (особенно сейчас, в момент, когда войны как будто смывают другой, казавшийся устойчивым образ хорошей модерности); (2) каким сложится русскоязычный Фишер, издания которого прибывают и постепенно собираются в паззл.

Это случится пару писем спустя. Пока оставлю вас с цитатой (из еще неотредактированного фрагмента) — Марк размышляет вслух:

Если мы говорим «посткапитализм», то подразумеваем, что есть что-то за капитализмом. И здесь предполагается направление движения, да? То есть, если это посткапитализм, значит, капитализм пройден и повержен. То есть, понятие не противостоит капитализму – понятие суть то, что случится, когда капитализм закончится, когда мы его пройдем. Понятие берет начало в нашей современной ситуации, оно не висит в вакууме – мне кажется, это тоже подразумевается, м? Посткапитализм происходит из капитализма. Он выходит из капитализма и движется за пределы капитализма. То есть, от нас не требуется помыслить чистую инаковость, абстрактное снаружи.

2. Листочки.

Как я писал раньше, они шелестят, тут ничего не изменилось.

В Кембридже, где снег скорее похож на кондитерскую присыпку, они шелестят круглогодично. В текстах, которые я читаю, они тоже попадаются.

Например, в эссе Андрея Вознесенского «Муки музы»3 встретился с такими листочками, которые зашелестели меня врасплох. Текст 1977 года, это статья для «Литературной газеты», в которой Вознесенский вступается за советских поэтов, демонстративно бесполезных для строительства развитого коммунизма.

Где-то в Италии в этот момент Франко «Бифо» Берарди строит пиратское радио4, его кореша Антонио Негри и Паоло Вирно обдумывают, как капитализм смог подчинить себе творческую мысль, превратить наши преходящие, текучие качества, — виртуозность болтовни, харизму, улыбочки, — в инструменты своего воспроизводства. Ими скоро будет восторгаться критик Марк Фишер.

А параллельно итальянским «автономистам» Вознесенский в Москве пишет:

В индустриальном обществе мы боремся за бережность к скудеющим дарам природы — воде, нефти, лесному вольному поголовью. Но ведь человеческий талант — наиболее уникальный и невосполнимый дар природы.

Все чаще в нашей жизни я различаю новый склад характера — в стихах я назвал его «мыслящим промышленником». Люди дела, современного кроя ума, далекие от абстрактных лозунгов, «деловые сумасшедшие», они перекраивают производство, борются с хаосом бытия. Я встречался с ними. Они по-мужски сами пытаются преодолеть инерцию стиля. Хочется видеть этот характер и в поэзии.

Пока итальянские левые выплавляли размышления о гибком труде (неоторванном от креативности (!), продолжая дело захлебывающегося 1968-го, крупный поэт из страны советского проекта сплавлял труд и креативность, но совсем, совсем иначе. Поставлю тут корючку, чтобы подумать. И скажу о другом.

О тексте, который меня захватил врасплох. Вознесенский, перебирая свою переписку с молодыми поэтами, выхватывает такие вот строчки:

На днях два молодых поэта принесли мне стихи своего товарища Н. Зубкова, которого рано не стало. Сквозь драматичный мир его поэзии бьет ощущение новизны:

весна

подрастают

женские ноги

у толпы

Сколько свежести в этой строфе! Как точно в бесшубной толпе увиден зов весны и знаки препинания сброшены, как зимние шапки.

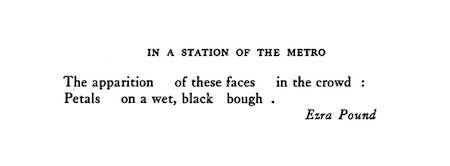

Меня захватил этот коротенький текст. Когда я его прочитал, два дня ходил и пытался понять, какой другой, чертовски знакомый текст подцепляется этим. Вспомнил. Двустишие молодого Эзры Паунда, написанное в 1912 году, а, точнее, отжатое из первоначального варианта, в котором было 30 строк:

Трудности и особенности перевода этого текста на русский блистательно разбирает Дмитрий Кузьмин, дам его перевод и отошлю к полному разбору5:

Эти лица, проступающие из толпы.

На мокрой, черной ветке цветы.

Не знаю, знал ли Зубков (не Н., как пишет Вознесенский, но Е., Ефим) текст Эзры. Если не знал, то тем круче, кажется, — трепетный человек пишет о весне, которая захватывает город, и в этом, на мой вкус, куда больше универсально-городского, чем специфически (пост)оттепельного. В общем, Ефим Зубков6 меня подкараулил. Судьба его шпаликовская: писал, даже что-то делал на Центральном Телевидении, но не клеилось, не выдержал — и покончил с собой. К счастью, тексты остались, и даже кто-то самоотверженно собрал их в книжку.

Чтобы закончить как-то повеселее, откатим от удачной попытки самоубийства к тексту Ефима Зубкова под названием Попытка автопортрета. Он классный:

(Читать снизу вверх (если серьезно) /

сверху вниз (назло автору)Человек

наверное, я не ласковый

песню

ласковую

хотелось

очень

ласковую

только

ласковую

просто

ласковую песню

написать

как мне захотелось

хорошо помню.

Я прочитал и серьезно, и назло автору, и целый день был очень довольным человеком. Может, так будет и у вас. Было бы здорово.

Ну вот, поманил вас посткапитализмом и листочками, а в итоге рассказал вам о двух талантливых самоубийцах. Не так рассчитывал, но расчет не оправдался.

Надеюсь, это письмо оказалось не очень унылым; надеюсь, что и ваши дни достаточно звонкие. Пусть поскорей начнутся мокрые черные ветки, и весна начнет зевать и всё расквашивать, и смысла в мире и вас — прибавится. Пока.

Лукоянов Э. (2019). Талый киберлещ. Горький.

Хэзерли О. (2019). Марк Фишер. От скучной дистопии — к кислотному коммунизму. Неприкосновенный запас (№1). сс. 211-249. Перевод с английского Анны Асланян.

Radio Alice. Wikipedia.

Кузьмин Д. (2009). Эзра Паунд. URL: https://dkuzmin.livejournal.com/367298.html?

Митрохин В. (2013). Ефим Зубков (подборка). URL: https://stihi.ru/2013/12/21/1848

Совсем не унылое, а совершенно блестящее вышло письмо