Привет! Спасибо всем ответившим на опрос в прошлом письме; большинство выбрало вариант исследовательский проект, значит, начну рассказ о нем. Пока про самое начало — потому что, честно говоря, спустя семь месяцев я все еще в начале, до результатов ой как далеко. Кто-то скажет: ходишь кругами, я прибавлю: герменевтическими. Ресерч как сонливый цветок, распускается медленно.

Изначально — в октябре ‘23 года — я просто хотел разобраться, как и из чего команда, придумавшая передачу Клуб веселых и находчивых, её собрала, и как вообще в 1961 году на второй кнопке советского ТВ случилось это дикое шоу.

Меня ставило в тупик, что на Центральном телевидении, которое очень медленно вставало на ноги после военного шока и мрачных сталинских лет, появилась развлекательная передача, идущая в прямом эфире и презентующая ершистых бодрых студентов. Из тупика я выбирался медленно, теряя первоначально поставленные исследовательские вопросы. В пропасть шли и простые заманчивые объяснения: например, поначалу я думал, что КВН шел в прямом эфире, потому что храбрые принципиальные редакторы смогли отстоять импров (романтически наивная мысль); ответ был проще — в прямом эфире шло вообще всё, просто на ЦТ не было аппаратуры для видеозаписи.

Постепенно начитывая материал, я уперся в то, что стремительное развитие КВН — из познавательной передачи про московских студентов во всесоюзное движение всего за пять лет — было обусловлено как внетелевизионными штуками (во многом всесильным и всеохватным комсомолом), так и внутрителевизионными, к которым относилась постоянная работа редакторов, отслеживавших: кто нас смотрит, кто пишет письма, кто хочет влиять на игру.

Как писала Елена Гальперина1 в книге «КВН отвечает на письма»:

«...Клуб как-то сразу пришелся по вкусу большинству зрителей. Постепенно они из наблюдателей превратились в участников веселых соревнований и начали организовывать их у себя на заводах, в школах, в воинских частях. <...> ...Филиалы клубов веселых и находчивых возникли по всей стране. Каждый организовывал их как мог. А вот как надо? И пошли на телевидение новые потоки писем»2.

Меня затянул вопрос: как и кто влиял на это самое как надо? Какие решения принимали редакторы программы? Какие — цензоры? Какие — чиновники из Гостелерадио? И получалось ли зрителям влиять на эти процессы? Так я начал.

И пока — остаюсь в начале, предварительно пробежав несколько заманчивых и странных отрезков, на которых я пытался соединить КВН и организационно-деятельностные игры Щедровицкого-старшего (безумие, не соединяется, слишком разные среды), КВН и клубы любителей научной фантастики (к этому еще можно вернуться), и вообще пытался понять: как это исследовать, если я раньше таким не занимался, — последний вопрос все еще таращится на меня, день за днем.

Прямо сейчас я выискиваю и выкупаю разные материалы, связанные с КВН шестидесятых, но читать их начну нескоро, увы. Пока я штудирую методические пособия, описывающие телевидение каким ему следует быть, написанные людьми, которые чуть ли не на коленке придумывали телевещание внутри Союза. Потому что КВН случился тогда же, когда экспериментаторы (прозванные любовно и ужасно — творюги) искали голос нового медиа, а параллельно им гнилым и сладким дышали в шею партийные мужички:

Моя нынешняя задача: понять, как функционировали редакции Центрального телевидения, какими представляли зрителей, как ломали начальственное железобетонное «Советский зритель это не поймет и ни за что не примет!» , — разобравшись с этим, я наконец вернусь к своим сокровищам, фиксирующим поиски редакторской группы изначального Клуба веселых и находчивых.

Конечно, на разных вечеринках и за разными пивами в Ереване, Екатеринбурге, Москве, Тбилиси, Лондоне и наверняка где-то еще — я просто и скромно говорил: Ну, я собираюсь изучать КВН. Ответные реакции заметно разнились: кто-то оживлялся и говорил: понять, как запустился КВН, значит, понять, как случилась современная Россия и все ужасы, охватившие её; кто-то медленно и мудро изрекал была поговорка такая: есть две всесильные организации: КВН и КГБ, кто-то удивлялся тому, что КВН существовал до команды «Дети лейтенанта Шмидта», кто-то задумчиво говорил: да, Зеленский же; кто-то смеялся, кто-то брезгливо говорил о том, что КВН — это скучная массовая культура, и вообще уже не тот.

Мне не кажется, что КВН может объяснить всё; уверен, что без КГБ не обошлось (и без их борьбы с групповщиной); не берусь оценивать, тот КВН или не тот, — я пришел к нему не за шутками, но за структурой, которая смогла просеять через себя столько людей и стать межпоколенческим клубом. Мне неловко, когда собеседники полагают, что я буду летописцем всея КВН шестидесятых, — это не под силу одному начинающему исследователю, особенно такому, который полгода потратил просто на то, чтобы привыкнуть жить в зарубежном университете, и читал мимо и рассеянно. Да, я надеюсь в какой-то момент сконцентрироваться на одной из команд, сделать свой — правда, текстовый — Асмарал. Но полноценная летопись, в которой развертываются сразу несколько мощных историй, — задача для целой студии, у которой есть исследователи, бюджет, видение и продакшн, а еще есть дистанция от АМИК и возможность сохранить эту дистанцию. Пока я о таком даже не думаю; может, через год-два.

Но мне очень нравится, когда собеседники загораются мыслью о том, что в шестидесятые — наряду с политбоями, стройотрядами, театром «Современник» и Таганкой, Стругацкими, Крапивиным, коммунарским движением, бардовской песней и т.д., — случилась невиданная ранее структура, проросшая по всему Союзу. И пока что — я начинающий исследователь, который долдонит:

КВН связывает несколько поколений, сшивает советскую/русскоязычную повседневные культуры, и разбираться с тем, как он сложился — дело не менее важное для культуры, чем полное собрание сочинений Леонида Аронзона или Елены Шварц.

Эта мысль неочевидна, ведь сам КВН кажется таким же неизбежным, как великий список откровений: Дуб — дерево, роза — цветок, олень — животное.

В конце концов, даже Сергей Муратов, один из авторов передачи, не был уверен в этой неизбежности; в начале нулевых он горько замечал: «Кто знал, что эта игра просуществует так долго, сохранив свой былой "формат", как муха, застывшая в янтаре»3. Кажется, никто не знал; посмотреть, как двигалась муха, не подозревавшая, что смола, которая ее обездвижит, уже загустевает, — представляется важным, и этим я пытаюсь заниматься. Очень. Очень. Медленно.

О попытках, наверно, скажу, когда у меня случатся первые черновики глав 1-2. Пока лишь могу сказать: вот это меня интересует. Еще мне очень интересно, как социологи, в шестидесятые пытавшиеся воскресить свою дисциплину, сталинским молотком забитую до полусмерти, подступались к телевидению и массовым медиа, пытаясь переналадить грустного Адорно под нужды Союза. Но об этом как-нибудь в следующий раз. Но вот, если вкратце — вот чем я занят.

Рассказал коротко, потому что для человека, который регулярно говорит друзьям ой, я вообще не из научного мира, я же не умею писать академически и понятия эти все и задается вопросом humanities — шляпа усатая или полосатая?, я слишком вписан в академическую текучку. Сама по себе вписанность ничего не сообщает о качестве моих мыслей. Она просто говорит, что с академией я связан прочней, чем привык думать. Последний месяц лишь укрепляет мою уверенность в этом4.

Эта текучка выпила все силы — пока что сложно думать и писать. У меня в кармане пять слов, в голове пульсирует фиолетовая дуга, дуб — дерево, роза — …

Почему письмо отправилось 4 мая?

Да, письмо пришло в субботу. Но для этой рассылки — это особенный день.

Именно четвертого мая, ровно год назад, я отправил первое письмо. Ушло оно из Москвы (после очереднего перелета, то ли из Ташкента, то ли из Екатеринбурга).

Это письмо я отправляю из поезда, медленно ползущего к вокзалу Кингс-Кросс.

Но я очень рад, что оно тогда отправилось, и что потом случилось еще почти двадцать целых писем. Спасибо вам всем — 526 подписчиков! — за внимание и поддержку. Мне это чертовски приятно. Лучшие подарки, наверно, простые:

Рассказать кому-нибудь про рассылку (и поделиться тем письмом, которое показалось вам прикольным)!

Подписаться на платную — для русских карт тут; для тех, у кого зарубежные, я изладил спецпредложение с скидкой в 20 процентов (сириос бизнес):

Буду рад, если вы решите в ответ на это письмо (или в телеге) рассказать, что прикольно в рассылке, а что нет, и вообще написать мне большое сообщение!Кажется, обратная связь — отличный подарок, как и в других уголках жизни.

Пара (переводческих) новостей

Марк Фишер и его «Посткапиталистическое желание»

Лекции Марка Фишера, которые мы с Леной Сон перевели, доступны для предзаказа на сайте Ad Marginem. Писал о них в письме 17, еще — если хватит сил, напишу небольшой текст о Фишере для всё того же дорогого издательства (зачем читать Фишера в России ’24, не скатываясь в соблазнительное декадентство). Если закажете книгу, интересно узнать, как она вам отзовется!

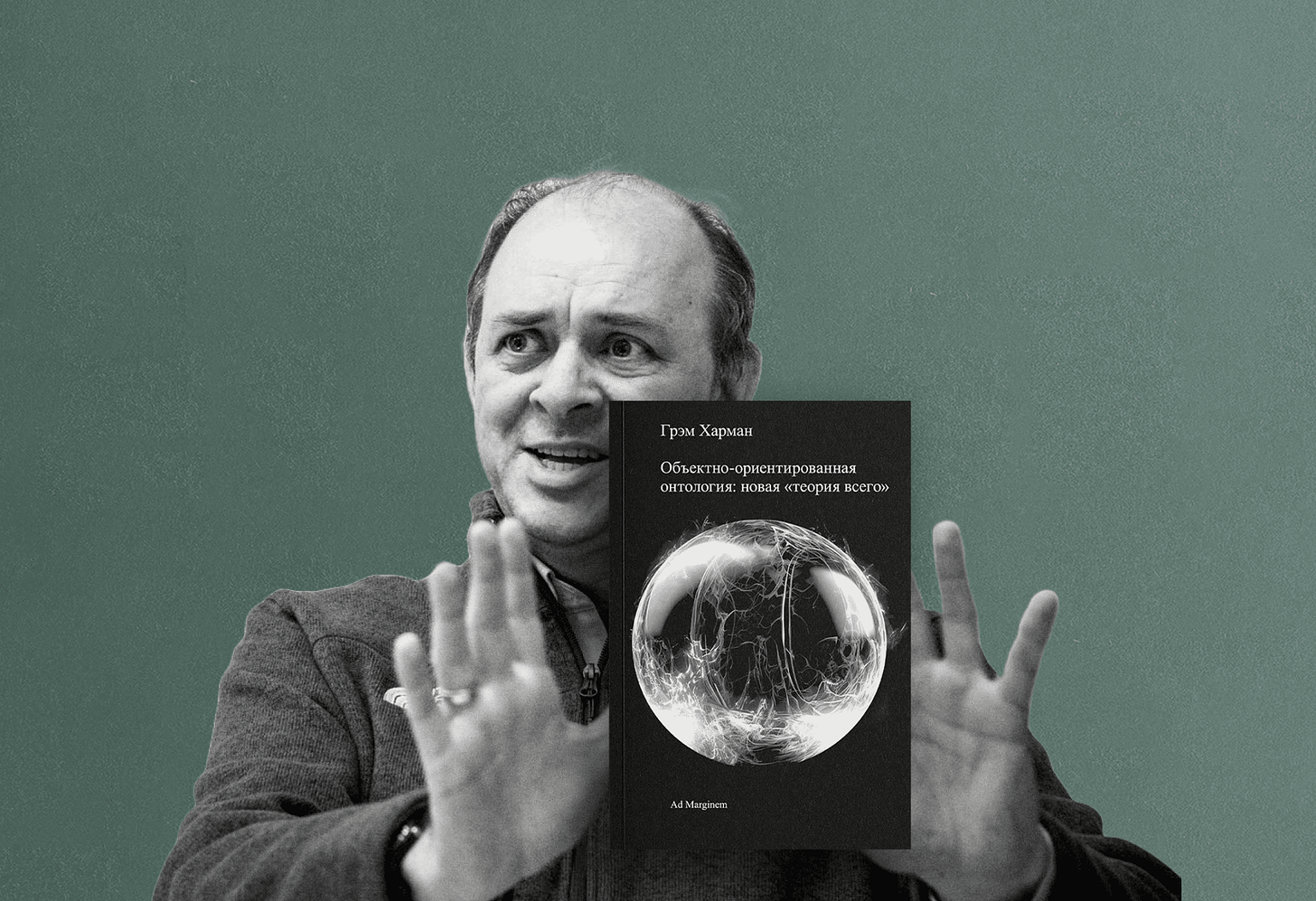

Грэм Харман и его «Теория всего»

В феврале ‘24 года, за два дня до проклятой годовщины, Грэм Харман прочитал лекцию для посетителей свежеоткрывшегося московского книжного «Пиотровский». В ней он коротко разбирает свою и без того сжатую книжку, формулирующую основные положения объектно-ориентированной онтологии. Сейчас Ad Marginem публикует расшифровку этой лекции, там есть смешное.

Лекция звучала моими словами, это был синхронный перевод, и потому некоторые формулировки глухи как старое дерево: в моменте звучало нормально, в печатном тексте выглядит не так здорово. В любом случае — ура. Жаль, что не опубликовали вопросы-ответы, в них-то сверкали искры и жизнь, ну ладно.

Праздничное письмо получилось утомленным и огрызочным :(

Архив рассылки лежит вот тут, я смотрю в окно поезда и думаю о гудящем летнем шмеле, чья мордочка испачкана пыльцой, и чей путь прерывист.

Хорошей вам недели.

Спасибо, что читаете!

Глава молодежной редакции Центрального Телевидения и человек, заказавший проект передачи КВН трем очень увлекательным людям по имени Сергей Муратов, Михаил Яковлев и Альберт Аксельрод (им захвачен особенно и расскажу о нем позже).

Гальперина, Е., Сергеева, Б. (1967). КВН отвечает на письма. М.: Искусство.

Егоров В. (2004). Телевидение. Страницы истории. М.: Аспект-Пресс

За этот месяц я (1) прослушал с десяток докладов на британской конференции славистов BASEES; (2) перевел где-то шесть докладов на конференции «Векторы» дорогих шанинцев (бонус: шанинцы смешно наложили фрагмент перевода на легендарный бит Кровостока); (3) перевел пленарную сессию и, кажется, семь докладов в режиме письменного синхрона (это ужас как сложно, друзья) на конференции Графосферы; (4) посидел в комиссии на предзащите магистров направления цифровые гуманитарные науки в ИТМО; (5) и, наконец, выступил с докладом о своем проекте на внутренней конференции славистов Кембриджа. Уже, кажется, нельзя сказать, что я просто так тусуюсь рядом с академией, как бы мне порой ни хотелось так думать.

что, год?

удивительно, не заметила, поздравляю!

спасибо, что пишешь!

Гадамер говорил, что главное — войти в герменевтический круг, так что полдела сделано.

Люблю твою рассылку за иллюзию будто бы мы и не разъехались по разным странам, а все также болтаем в библиотеке или за пивком в баре