#28. соблазн стать автоматическим тигром

письмо про бородатых мужиков (Волошин и Дюркгейм) и первую мировую

Привет!

Сегодня письмо, собранное из пары фрагментов. По формату оно ближе к moments, которые пишет Михаил Калашников. Если прошлое (про гениальное приглашение на показ Маккуина) было цельным эссе, то фрагменты этого письма некрепко стянуты кривой проволокой.

Причина простая: много нервов, косяков по учебе и косяков планирования спустя — наконец, приехал в Екатеринбург, и хочу выжать максимум из встреч с городом, который люблю. Такие дела. И продолжаю писать учебный текст, потому что (ожидаемо, увы) не прошел внутреннюю экзаменацию. Бывает.

Колючие сучья мертвого леса

Отчасти по учебным делам, отчасти так читаю воспоминания Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь»1. Упоительное, но тяжелое чтение. Человек пробрался сквозь революции 1905 года, две войны, сталинский период и, как пишет редактор переиздания, в остывающей советской литературе конца пятидесятых работал на пределе цензуры, пытаясь расширить пространство публикуемого, но умудриться не стать скотиной. Мемуары, печатавшиеся в журнале «Новый мир», как раз попытка пожившего, аппаратом обтесанного человека протащить в печать тех, кого официальная советская агиография забыла и вычеркнула. Попытка найти слова о тех, кто дорог, и найти такие, чтобы напечатали.

В мемуары меня затянуло после следующих слов:

….мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги.2

Прочитав, подумал, что сейчас в разных местах (кто в России, кто где) много людей, цепляющихся за эти самые сучья. И ещё — что, кажется, удачный современный русскоязычный автофикшн решает схожие задачи: выудить вещи из памяти так, чтобы тебе при этом ноги не связало, но и чтобы другие поняли.

Образы из фрагмента выше напомнили мне начальные главки романа lakinsk project Дмитрия Гаричева.3 Только если Эренбург конца пятидесятых XX века указывал на еще случающуюся целину, по которой бредут люди, из соображений самосохранения взявшиеся забывать себя и своё, то Гаричев начала двадцатых XXI века ведет читателя по уже случившемуся под конец Советов микрорайону с прикрученной к нему лесопосадкой; деревья что-то знают, но молчат, и Гаричев вынужден тащить память из себя сам:

…теперь зима, в городе темно и глухо, и чем ближе лес (а лес все ближе), тем глуше и темней, и когда мы выходим с моей смешной собакой под его оснеженные сосны, я вообще много говорю про себя о себе, обращаясь даже не к деревьям, а словно куда-то под землю, убежденный, похоже, что меня там слышат, раз год от года эти речи становятся все обстоятельней, так что когда собака ныряет вдруг в мелкий овражец, скрываясь из виду, и задерживается так на какое-то ощутимое время, я начинаю подумывать, что она отыскала проход и ждет меня, чтобы двинуться дальше и глубже, но вот она выныривает наружу и несется ко мне, взрывая снег: ничего никогда не случится на этой земле, о которой я не знаю даже того, что мне следовало бы знать…4

Гаричев, правда, выуживает из чернильной молчаливой тьмы, из-под земли, своего рано умершего друга, а Эренбург тянет на поверхность сотни своих замолчанных и заутюженных режимом, веком, временем знакомцев. Но лес того и другого кажутся мне стоящими близко, и для меня это повод сказать: читайте Эренбурга тоже, он как вот этот самый автофикшн, только еще больней, кажется.

Это подобие я описываю верхоглядно, конечно, внимательный читатель может попинать меня за это соположение и сказать ну вы чего, это же Роберт Фрост тут у Гаричева, и вовсе никакой не Эренбург, на это я скажу да, и вы правы.

Эренбург — фигура сложная (как, не знаю, Константин Симонов), обсуждать его коротко не возьмусь; возможно, позже напишу подробней о том, что мне в нем дорого, а что — нет. Если вам будет интересно, черкните что-нибудь в ответ! Если будет интересно что-то другое, тоже черкните, потому что почему и нет.

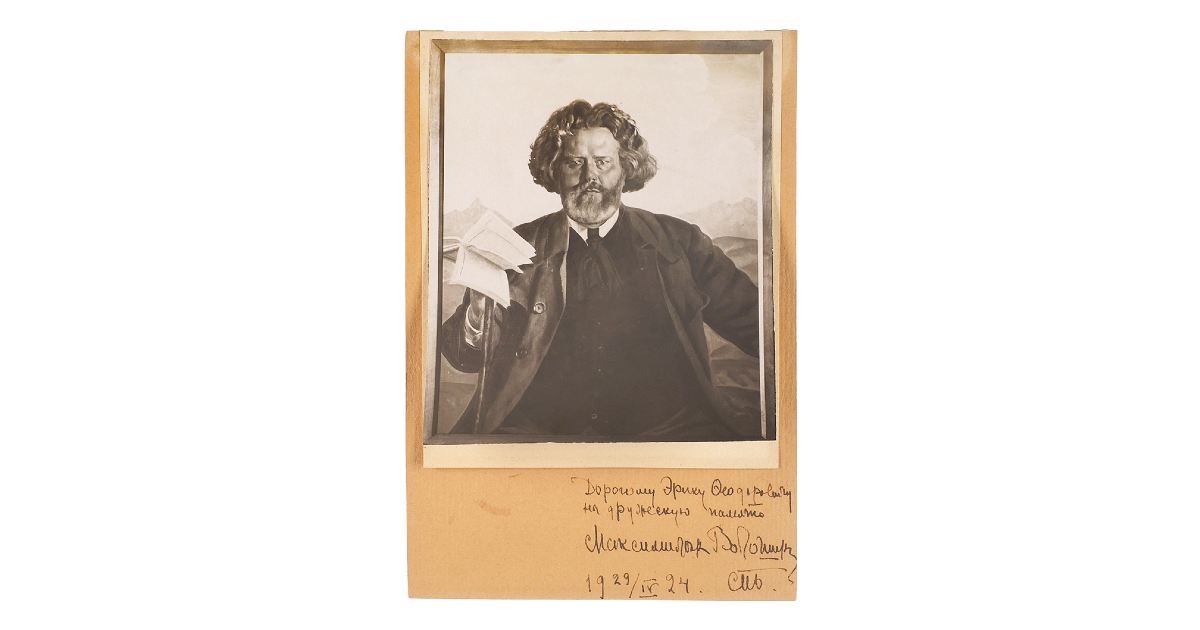

Автоматические тигры Максимилиана Волошина

Выйдем из сумрачного леса; хочу показать вам смешного бородача в Париже в очень несмешное время. В первой книге Эренбурга я натолкнулся на любовное описание шутки Максимилиана Волошина, сыгранной где-то в 1907 году:

…критик газеты «Голуа» пришел к М. А. Волошину и сразу ошеломил его вопросом: «Вы, конечно, присутствовали на похоронах Достоевского, когда казаки били студентов. Нас интересуют подробности…» Максимилиан Александрович обожал разыгрывать людей и начал описывать «подробности»; критик в восторге исписал весь блокнот; наконец Волошин сказал: «Вот все, что я запомнил, – мне ведь тогда было четыре года от роду…»5

Эта шутка меня озадачила. Потому что она была живой и смешной, а в моем восприятии Волошин не был ни тем, ни другим. Для меня он был одним из тех странных поэтов, которых заперли на последних страницах школьной хрестоматии по литературе, и которых представляют лакированными.

Не знаю, как было у вас, но мне школьная программа вручила такой миф о Волошине: округлый, громадный, бородатый певец Крыма, своей дородностью питающий почву, по которой ступает башмачищами. Не поэт, а ходячий баобаб.

Годы спустя, курсе на третьем, я натолкнулся на его дневники. За пару месяцев до этого я впервые прочитал дневники Хармса и был встревожен тем, что этот умный и едкий человек так много пишет о том, как он страдает без конкретных женщин и конкретного секса с ними. В те годы я воспринимал дневники как записные книжки, где должни были скрываться те самые-самые крутые стихотворения и рассказы, которые просто не удалось пустить в печать. Лет через десять я уяснил разницу между дневником и записной книжкой (приблизительно тогда же декан сказал мне «Дима, есть большая разница между исповедью и CV, и вам надо ее усвоить»). Я понял, что дневник, особенно сокровенный, — сейф для тайн и мыслей, которые даже друзьям бывает поверить неловко. Потому в нем еще как можно писать про секс и очень конкретных людей. Но тогда эта мысль была недоступна. Расстроившись из-за Хармса, я взялся за дневник Волошина под многообещающим названием История моей души. Бородач-баобаб предстал трепетным человеком, который то и дело застревал внутри мучительного любовного треугольника и выбрасывал за его пределы спасательные стихи. Вот, например, его запись от 1 марта 1907 года:

Тогда и я почувствовал эту великую скорбь разлуки с самым дорогим, которая третий раз в жизни поднялась во мне. Я радовался тому, что [она] любит [другого], но не будет принадлежать ему. Я знаю теперь, что она должна быть его до конца. Или уйти. Но она не уйдет. Или... или... Я знаю, что должен сделать, и эта мысль жжет меня. Иной дороги нет.6

Противоречивость сосуществования образов (1) дородный друг всех и (2) печальный любовник меня перемкнула, и Волошина я надолго отложил.

Но Волошин, оживленный Эренбургом, стал больше школьного мифа и дневникового несчастного, и был движим не баобабностью, а смешливостью:

В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским, он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах, о причудах Морозова или Рябушинского, о террористах, о белых ночах Петербурга […]

Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор аптекарь Сиволапов, давал девушке, которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии…7

В общем, так передо мной встал нормальный живой человек, любивший игру, мотать нервы и проводить время то в книгах, то в интригах. И дальше этот человек сказал слова, которые остались со мной и которыми хочу поделиться.

Как и Эренбург, Волошин встретил новости о начале Первой Мировой — в Париже. Желание дурачиться на долгое время у него исчезло. Он посерьезнел и страшно много сил тратил на то, чтобы поддерживать контакты с друзьями, невзирая на их политические предпочтения и газеты, которые они выписывают. Это давалось с большим трудом.8 На второй год Первой мировой, когда военная машина перемолола заметную часть друзей, Волошин сказал Эренбургу:

Война разворотила не только Пикардию, но и нутро человека. Гоббс называл государство «левиафаном». Люди могут стать автоматическими тиграми: у них есть опыт, и они приобрели вкус.

Я застрял на этой формулировке. Мне она дороже волошинских сонетов, и кажется, что такой выворот гоббсовой метафоры неочевиден и пугающ. Не очень ясно, правда, где эти тигры и в каких они отношениях с Левиафаном, но образ сильный. И уж тем более я не ожидал, что мне принесет его тот, кого я помню крымским баобабом. Может, отзовется и вам.

Хочу пожелать вам и себе не стать автоматическими тиграми.

Интервью о том, как «не скатываться в партийный “критмыш”»

И вот интервью, о котором хотел сказать. Оно, в сущности, о том, как счищать ржавые тигриные полоски со своих человечьих рук. Это разговор с моим бывшим научным руководителем, Алексеем Сергеевичем Титковым, — талантливым и по-хорошему милосердным социологом. Формальный повод был таков: Кольта делает проект, посвященный обсуждениям усталого сюжета «уехавшие — оставшиеся»; усталого, но продолжающего ранить людей. И мы поговорили о том, как и почему вообще мы пользуемся этими категориями. И о тех, кто пытается как раз поверх газет и телеграм-каналов смотреть на людей с очень разным мнением и пытаться их понять, порой безуспешно, порой жутко.

Если вдруг в разговорах с друзьями и близкими вы налетаете на взаимные обиды или чувствуете, что отдаляетесь, но сложно сформулировать причину отдаления, — этот разговор, надеюсь, окажется не лишним. В России открывается с VPN.

бонус: озадаченный Дюркгейм и история про нацию как заразу

Интервью с Алексеем Сергеевичем подробное; мы беседовали в несколько заходов, и часть сюжетов, которые мы обсудили, в итоговый вариант не вошли.

Есть один такой сюжет; им делюсь; советую читать уже после интервью.

Сюжет, в общем-то, отстоит недалеко от Волошина и Эренбурга образца 1914-15 годов. Когда упомянутые поэты, предварительно набив животы дешевыми бутербродами с сыром, усаживались пить в «Ротонде», неподалеку, буквально в 20 минутах пешком, в своем кабинете сидел уважаемый и страшно разозленный социолог Эмиль Дюркгейм и писал брошюру «Германия превыше всего», в которой убедительно доказывал, что немцы — зараза Европы, и ее надо вырезать.

О ней мы коротко поговорили с Алексеем Сергеевичем.

Если вы незнакомы с Дюркгеймом, скажу коротко: это один из отцов-основателей современной социологии, и некоторые обозначенные им идеи до сих пор продолжают влиять на то, как живет дисциплина. В итоговой версии интервью, которое я взял у Алексея Сергеевича, осталось рассуждение о ритуале у Дюркгейма; к сожалению, оно повисло вне контекста изначальной беседы.

Мы начинали разговор как раз с того, что в период Первой Мировой строгие умницы-теоретики сильно отлетели головой. Из этого мы в разговоре вышли в день сегодняшний, когда в социальных сетях отлетает головой каждый третий.

И потом перешли к обсуждению наших современных отлетов, используя понятия, разработанные Дюркгеймом. Фрагмент, данный ниже, сообщает дополнительный и грустный контекст — что даже такой умница как Дюркгейм, не застрахован от отлёта, и что даже тот, кто следует строгой исследовательской этике, может слететь в агитационную работу, наполнить свое же теоретическое умопостроение не смыслом, но опасным черным ядом. Фрагмент — далее:

Дмитрий Безуглов: Был момент, когда мне стало интересно посмотреть, что у классиков социологии происходило в период Первой Мировой. И с некоторым ужасом я читал письма [Георга] Зиммеля, и без особой радости читал тексты Эмиля Дюргейма, который просто разносит немецкую нацию. С этими текстами классиков я не был знаком, и не думал, что их настолько жестко захватил в том моменте и романтический, и какой-то просто такой болезненный национализм. В общем, успокоения я у них не нашел.

Алексей Титков: Вообще это хороший пример — разобраться с тем, что писали и думали знаменитые социологи в период Первой Мировой войны. Возможно, это ошеломляющее чтение, но и, одновременно, для меня полезное, напоминающее, что любой из нас не застрахован от такого. Что все знания, навыки, разработки, которые у тебя были раньше, в какой-то момент незаметно начинают использоваться как агитационный материал. Если мы посмотрим на брошюру Дюркгейма «Германия превыше всего» и проследим его аргументацию, то увидим, что текст подчинен его привычному ходу мысли. Точные формулировки не помню, но тезис в духе: с ними нужно справиться, чтобы эта зараза дальше по миру не распространялась.

ДБ: Спасибо, что вы проговорили этот сюжет. Потому что у меня было странное чувство: все слова знакомые, но складываются в пропагандистскую агитку.

АТ: Не думаю, что у Дюркгейма было какое-то специальное задание написать агитку. Я верю, что привычный для него ход мыслей привел Дюргейма именно к такой организации материала. Чтобы понять, как случилась «Германия превыше всего» , следует реконструировать, чем занимался Дюркгейм тридцать лет до войны.

Тезис работы таков. Германское общество – патологический случай, с которым весь цивилизованный мир должен разобраться. Это вполне дюркгеймовский ход мыслей: вот есть общество, в обществе есть норма и патология, коллективные представления и так далее. Все слова узнаются, все логические ходы как обычно у Дюркгейма, но выходит, что Германия – какая-то ошибка природы и культуры, аномалия человечества, которую нужно если не уничтожить, то хотя бы вылечить.

Это поучительный сюжет. Вот хороший, выдающийся, как в учебниках и словарях написано, ученый-социолог, следуя своим теоретическим установкам, приходит к некоторым вполне радикально-политическим выводам. По сути, что делает Дюркгейм? Он переходит к логике «шариков-стран», которым дается оценка «нормальная/патологическая страна». Как у него это получилось? Так: конструкция «нормальный мир» – логичное следствие его собственного социологического метода.

Исходная точка анализа для него – общество. Мы берем за условную единицу мира общество, дальше анализируем его свойства. Это потом назовут принципом методологического национализма. Общество примерно равно национальному государству. В дюркгеймовском словаре записаны определения: что есть норма, что патология. То есть, Дюркгейму нормально сказать: некоторое общество, например, германское, – патологическое. И если мы начинаем что-то анализировать в этой логике, то мы не застрахованы от морально-политических выводов такого рода. Не застрахованы, потому что пошли от общества как единицы анализа. И тогда вопрос: если не общество единица, то что? С этого надо начать.

Точно так же вполне из логики Дюркгейма определяется роль социолога: социолог опознает проблемы общества и, как специалист, помогает их решать. Получается социолог на службе общества или, как частный случай, правительства. Так этот частный случай становится логически приемлемым для Дюркгейма.

Если у нас к этой позиции есть моральные вопросы, то нужно понять: как можно по-другому? Из классического набора позиций лично я тяготею к варианту Макса Вебера. Это по личным причинам, я вовсе не говорю, что у него самый замечательный вариант. Вокруг Вебера есть свои споры. Вот как я понимаю его тезисы в его двух программных текстах: «Объективность социально-научного познания» и «Наука как призвание».

Первое: социологи, просто люди из социальных наук, по определению обязаны интересоваться социальными проблемами. Иначе они просто чудики в башне и непонятно, зачем они нужны. Если есть социальная проблема, то ты как социолог обязан о ней что-то сказать, если это в зоне твоих интересов.

Второе, что задает драму: социальные проблемы по определению связаны с разногласиями. Вокруг социальных проблем обязательно сталкиваются разные партии со своими решениями. То есть, нет чисто научного способа сказать, как решить ту или иную социальную проблему. И что бы там ни установила наука, все равно будет политический конфликт. Выбрать одно из решений — вопрос политической воли, а не научного доказательства. Политическая проблема, конечное политическое решение происходит из вопросов.

Что в этих условиях должен сделать социальный ученый? Предложить внепартийные знания, полезные для всех сторон дискуссии. Они не остановят политические споры, но могут сделать их более осмысленными. Что-то, что обратится к важному, возможно, заставит задуматься. Дальше компетенция ученого заканчивается, он может объяснять и предсказывать, но не предписывает, как именно следует поступить. Кто раздает такие указания, превращается в политика, пророка, но точно перестает быть ученым.

Мне было важно поделиться этим отрывком. Не знаю, как он или итоговое интервью отозвались вам (пишите ответное письмо, буду рад весточке).

Хорошего вам остатка августа. Если у вас есть силы помогать людям — помогайте! Если сил хватает только на себя — то берегите их и себя.

Не будьте автоматическими тиграми. Будьте человеками, пиу!

Эренбург, И. (2023). Люди, годы, жизнь. Под колесами времени. М.: АСТ. 2023.

Эренбург, И. (2023). Люди, годы, жизнь, книга первая, глава 1.

Гаричев, Д. (2023). Lakinsk Project. М.: НЛО

Гаричев, Д. (2023). Lakinsk Project. М.: НЛО, с. 32 (не уверен, бумажной нет под рукой)

Эренбург, И. (2023). Люди, годы, жизнь, книга первая, глава 19.

Волошин, М. История моей души.

Эренбург, И. (2023). Люди, годы, жизнь, книга первая, глава 19.

Этот навык пригодился ему через шесть-семь лет, когда уже в Крыму Волошин прятал у себя красных друзей от белых, а белых — открасных. Потому что Волошин, ну, так получилось, сострадал людям, явленным во всей их конкретности.

ух, это какой-то особый, давно забытый, но приятный эстетический опыт — видеть список лит-ры в конце статьи 💖 и за эссе вам, конечно же, — спасибо!