#31. встречи в неподходящих местах

письмо о поверхностном узнавании

Привет, сегодня рассылке исполняется два года (!) — спасибо всем, кто читает.

Прошлое письмо рассказывало о важном герое моей диссертации; это — о другом: просто вытягиваю на поверхность занозы, задержавшиеся в уме.

Каждую поставил вечером, когда либо трясся на палубе двухэтажного автобуса, либо листал комментарии на пиратском стриминге. Каждую вытягиваю при помощи книги Олега Пащенко «Гипогуманизм»1, аттестованной издателем как «исследование на пересечении философии, теории дизайна и технологии».

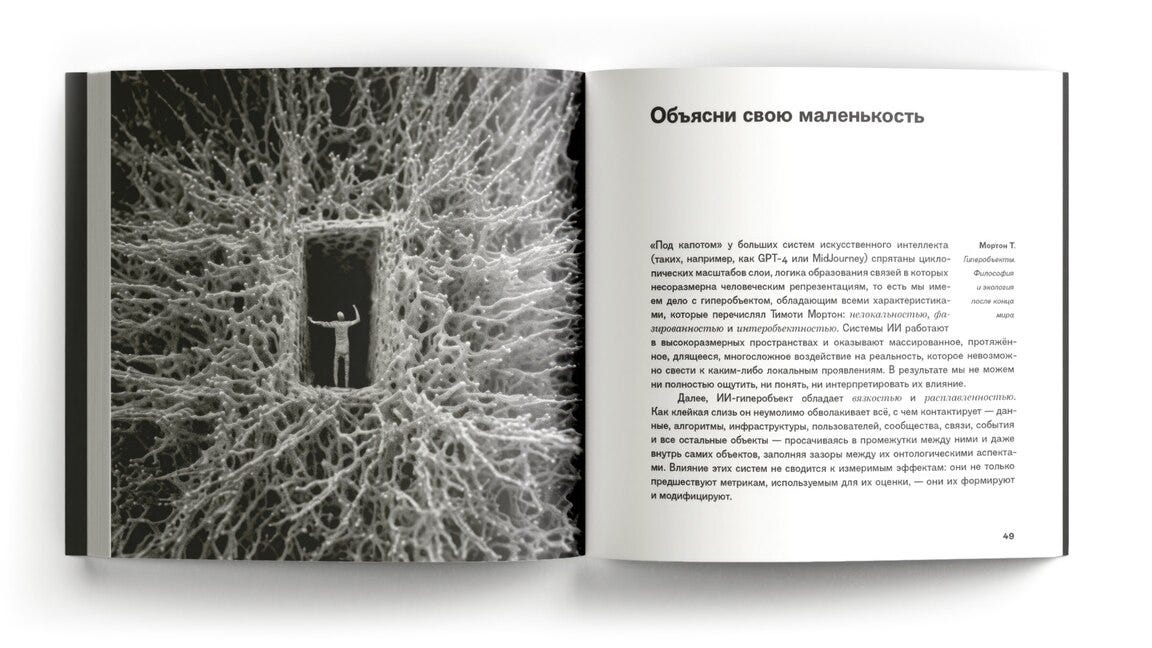

Пащенко пишет о проблеме гладких, «удобных» интерфейсов, облегающих нас как джинсы из LIME. Вроде бы удобство — не проблема, а эффект, добиваться которого учат дизайнеров. Проблема появляется, когда мы говорим о том, что было скрыто и исключено, чтобы создать образ «удобства». Пащенко цитирует Дона Нормана, создателя парадигмы человеко-ориентированного дизайна (HCD), для которого проблема отчетлива:

…HCD фокусируется на отдельных ситуациях, на схватывании каждого набора элементов управления, каждого экрана в интерфейсе. Неформализуемые последовательности, прерывания, сомнения, импульсивные действия, слабо определенные цели — все аспекты реальной деятельности — игнорируются.2

Сразу после цитаты, в главке с издевательским заголовком «Руки коротки» Пащенко делает свою ставку — подлинное понимание дизайна предполагает проектирование интерфейсов с учетом куда более развернутой сети, которая включает в себя как человеческие, так и нечеловеческие агенты, и которая отказывается от сконструированного человеческого «удобства».

Если отправитесь читать Пащенко дальше, то где-то на сто первой странице нога ваша соскользнет, и вас понесет по мокрым кочкам в глубину темного леса, где в кронах вспыхивают странные глаза, совы ухают Хайдеггером, и дрожат детерриториализованные орхидеи Делеза. Я туда сейчас не пойду, ключевое для меня — красиво сложенный интерфейс (вот как у Substack) не просто удобен, он утверждает удобность и исключает из моего пользовательского поля зрения те самые «прерывания, сомнения, импульсивные действия».

В этом смысле задача интерфейса, как отмечает Александр Гэллоуэй в книге The Interface Effect, одновременно скрывать и предъявлять, совсем как у ладной идеологии.3 Предъявлять то, что кажется «гладким» — ткнешь пальцем, тот соскользнет, как с экрана, все подогнано будь здоров. Заметки далее посвящены нарушениям в гладкости, за которые взгляд зацепился так, что не дал уму забыть.

(1) взгляды в курилке

Час ночи, лежу в кровати, тусклый свет. Я досмотрел очередную серию триллера с Идрисом Эльба (профессиональный переговорщик летел в Лондон мириться с бывшей, но на третьем часу полета оказался заложником террористов, захвативших рейс). Триллер снимала студия Apple, но смотрю я его на пиратском сервисе. Пиратском, но платном; значит, мне не надо продираться сквозь вспыхивающие рекламы «Азино Три Топора» и прочая. Интерфейс умеренно чистый, но чуть дребезжит, — как соседская машина, к которой умело прилажена дверь от похожей, но чуть другой тачки. К странице фильма или сериала в этом сервисе прикручены комментарии. Выглядят они так, будто их выдрали из интерфейса «Вконтакте» 2012 года, и вклеили в другой сайт.

Досмотрев серию, листаю комментарии. Большая часть функциональна, в духе «Субтитры тормозят в третьей серии»; вижу неожиданно «Отменный сериал». Эстетических споров, подобных тем, что когда-то развертывались на форумах Rutracker, в этом сервисе почти не происходит, комментарий висит в одиночестве. Вглядываюсь в имя и фамилию комментатора и понимаю, что этого пользователя мне целый год подкидывал твиттер в надежде, что я подпишусь. Ощущение странное. Я узнал человека. При этом комментарии, пусть и выглядят как legacy-часть «Вконтакте», не позволяют мне вступить в личную переписку с человеком; профили неактивны, просто видны, так что контакта прямого нет.

Схожее чувство переживал, когда ходил на вечеринку в клуб fabric; вышел в курилку, воткнулся под обогреватель, поднял взгляд и увидел человека, ответственного за вечеринки secretsundaze. В моем взгляде явно что-то щелкнуло, потому что человек посмотрел на меня в ответ. Что делать, не знал. Подойти и сказать «Привет, в 2012 году я натолкнулся на записи ваших сетов и потом во всех городах России, когда мне было уныло, шел слушать ваш саундклауд и теперь вижу вас и спасибо вам», — слишком много свернутых контекстов, которые не очень воткнешь в одно предложение в курилке.

Если бы смотрел сериал в среде, для которой он снимался, — Apple TV, — узнавания бы не случилось, я был бы один на один со своей системой рекомендаций, никаких комментариев. Более того, я бы смотрел продукт, созданный компанией, которая скрепляет вместе все мои устройства. Я бы не покинул пределов «огороженного сада» — так называют компании, которые создают полностью управляемые эко-системы. Сад — пространство особенное, место природы, пропущенной через культуру, упорядоченной человеком для наслаждения других людей, в котором и «дикое», и «удобное» сконструированы.

Курилка не сад, хоть и может быть его функциональной частью. Это место, куда люди стекаются, чтобы выполнить не самое социально одобряемое и не всегда приятное действие — выкурить сигарету. Сад управляет потоками посетителей, курилка часто комбинирует людей, которые вместе лишь потому, что курят. Встроенные в пространство сценарии взаимодействия — передать сигарету, вручить зажигалку, перемолвиться, клятвенно пообещать друг другу вот-вот бросить — располагают к какому-никакому контакту. Кажется, что вместо цифрового сада я оказался в цифровой курилке. В моем повседневном интернете таких мест немного. Щель в не вполне прилаженном интерфейсе не вполне легального сервиса дала мне чувство, которого не производят во мне телеграм-каналы, лента инстаграма и университетская почта. Оно родилось из смещения.

Схожим смещением пользовался и герой Идриса Эльбы в упомянутом триллере; ближе к середине сериала он, воткнутый на кресло в бизнес-классе, понимает, что в «системе развлечений», вмонтированной в кресло перед ним, есть игра про пиратов, в которой есть внутри-игровой чат. Он пользуется им, чтобы наладить связь с другими пассажирами так, чтобы об этом не знали террористы. Я смотрю на его ухищрения внутри сервиса, который устроен так, чтобы о нем не знали правообладатели. Мы оба вклиниваемся в зазор.

(2) слова в автобусе

Чуть после одиннадцати, качаемся с друзьями на палубе красного даблдекера в передней его части, кроны деревьев как щетки на автомойке оглаживают автобус. Ночной Лондон растекается цветными пятнами. Мы едем с концерта Бека; обожаемый мной эксцентричный волосач только что выступал в Альберт-Холле, около часа — с симфоническим оркестром, около получаса — без. Сижу и осваиваюсь с мыслью, что только что видел и слышал человека, которого с 2007 года без остановки гонял в плеере (в основном в екатеринбургских трамваях). Через сидение от нас пара отчетливо контр-культурных британцев под пятидесят, он и она. Она — белая улыбка режет оранжевый автозагар, вспушенные седоватые волосы подпрыгивают на каракуле шубы. Он — просто загорелый; волосы «перец с солью», рабоче-классовая бежевая куртка, под ней черная футболка, на которой будто оттиснут силуэт Дэвида Боуи и надпись Hunky Dory. Надпись вынута из обложки; силуэт Боуи узнаваемый, но не из числа канонических, — вместе монтируются так, будто этот мужик ее и сделал.

Откручиваю события на час назад: Бек отзывается на интенсивный выкрик из зала скромным: «у меня наушник, чтобы слышать мониторы, так что вас я не очень слышу, но наверное поддерживаю». Проходит пара песен, он пьет воду и возвращается к микрофону, чтобы представить следующий трек. Смотрит в зал и говорит: «О, прямо передо мной стоит человек в футболке Hunky Dory. Он точно знает Дэвида Боуи! Мы тут недавно ужинали с друзьями моей девушки, и один из друзей, оказалось, совсем не знает, кто такой Дэвид Боуи. Я очень удивился». По залу бегут хохотки, Бек еще что-то говорит о том, как много для него значил Боуи, потом вступает оркестр, начинается грустная песня, щемит и сладко.

Возвращаюсь в даблдекер. Автобус колышется, с ним же колышется город за окнами, рыбно-тёмный. Оборачиваюсь к мужчине и выпаливаю: «Бек говорил о вас?». Мужчина чуть вздрагивает и расплывается в улыбке: «Да, это был я. Ближе чем сейчас к славе я уже не буду, ха-ха-ха». Мигаю, улыбаемся друг другу, отворачиваюсь. Вот мужчина, перед концертом решивший надеть футболку, которая что-то о нем сообщает. Вот музыкант, которому нужно поддержать контакт с залом, но не очень легко это делать, когда слушаешь мониторы и не слышишь публику. Вот футболка, ставшая контактной поверхностью, поводом связаться с залом. И я, своим комментарием на пару минут продливший эту хрупкую общность людей, которые были на одном концерте и оказались в одном автобусе. Качаемся вместе, узнанные и принявшие узнавание.

Этой связи осталось две остановки.

Пащенко, О. (2023). Гипогуманизм: деймософия и œнтœ(мо)λогия недочеловеческого. М.: Jaromir Hladik Press.

Пащенко, О. (2023). Гипогуманизм. с. 101

Конечно, современные рассуждения о прерывности, дробности и неуспешности тотальной идеологии предлагают другой образ.

Зашла написать комментарий в гладком и удобном сабстеке, но по пути трижды споткнулась: сначала о здоровенную горчичную кнопку АПГРЕЙД (потому что неглядя жмякнула в полной уверенности, что провалюсь в блог), потом о требовательное окошко реавторизации (говорит гони код из письма а то не пустим оставить коммент), и в конце концов о непробиваемый пейволл (прикинь, если бы ты хотел этому контркультурщику выпалить фразу про концерт, а он тебе такой "слыш щегол, накинь пару баксов чтобы мой аудиальный канал воспринял твою звуковую волну").

Но вот я здесь (и с новым аккаунтом)!

Пишу про узнавание и теперь еще про преодоление барьеров на пути к принятию узнавания